李公明︱一周书记:图像中的阅读史与……被禁止的阅读

- 每日八卦

- 2024-09-26 11:55:19

- 18

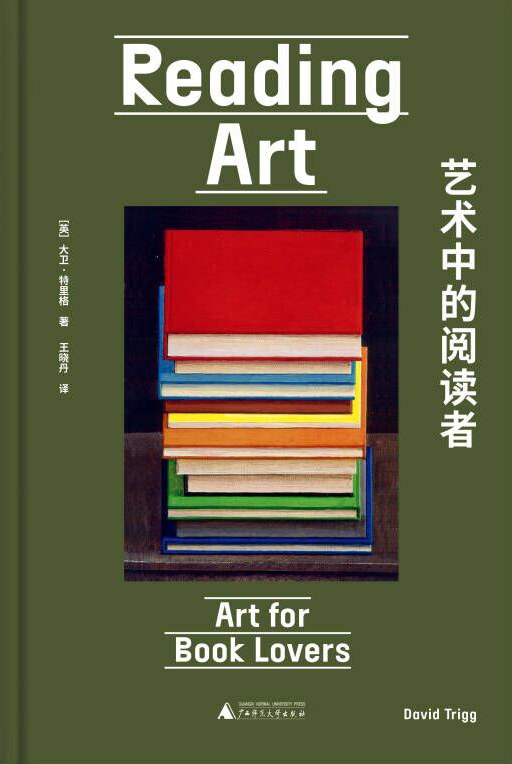

《艺术中的阅读者》,[英]大卫·特里格著,王晓丹译,广西师范大学出版社,2024年9月版,344页,118.00元

很多读者可能都曾在美术馆或画册上看到过艺术作品中描绘的阅读者形象;对于爱书人来说,或许更希望看到更多、更有一定系统性的以阅读为主题的艺术作品。英国艺术评论家大卫·特里格(David Trigg)的《艺术中的阅读者》(Reading Art:Art for Book Lovers,2018)就是这样一部以阅读者、阅读场景和书籍为创作主题的艺术作品(包括绘画、雕塑、装置艺术、摄影等门类)合集,收入来自全球各大博物馆和私人藏家的近三百件作品,创作时代从古罗马到该书出版之前的2017年。“从宗教倾向到人之野心再到女权主义,似乎什么都有……你可能会惊讶于书籍如此频繁地出现于艺术品之中。”(《泰晤士报·星期六评论》,The Times,Saturday Review,见封底)确实如此,这是一个艺术中的阅读者与书籍的世界。

原书名是“阅读艺术:爱书人的艺术”,意涵比较丰富,中译本书名则更清楚地点出了该书的主题内容,读者或许更容易接受。顺带要说的是该书的开本、设计和印刷:三十二开本精装使它不是以通常的画册形式出现,更为方便阅读;专色高清印刷的图片在页面上占据最大篇幅,其中许多图片下面的大段阐释文字分栏排版,紧凑而清晰,阅读感与图像欣赏能够很好地结合起来。

作者在前言中说该书“是一首赞歌,歌颂书这一件具有革命性的日常之物。……艺术品中的阅读者形象横贯历史,早在我们现今所知的书籍出现之前就已存在。……在艺术家表现书籍和阅读场景时,我们看到了超越文化和时间的共通的人性时刻”(第1页)。认为“书”是值得歌颂的“具有革命性的日常之物”,并且在书籍与阅读情景中看到了普世的人性时刻,说得真好。我为该书写的推荐语是:“能够在艺术中与书籍、作者和阅读者相遇,在阅读中与艺术相遇,这都是爱书人的幸福时光,是人文主义者的精神澄明之境。”(见封底)在艺术中与阅读相遇、在阅读中与艺术相遇,这是我近年来的一个讲座主题,“以阅读迎接那个亮灯的节日”“你是谁?一个人文主义者!”是我的讲座PPT上的小标题;这两种反向的“相遇”正是我读这部“阅读者”艺术图集的最大感受。

特里格在该书中对于艺术作品的选择和编排强调表现在不同时代和文化中的阅读行为以及在各种历史语境中的阅读者形象,同时展现了处在不同文化和时代中的艺术创作者对书籍、阅读与阅读者的独特理解和表达。“我们看到孩童在家识字或在校读书的情景,而书是代际关系的焦点。描绘成年人时是独自一人出现在众多场景中,摆出各种姿势……还有一些阅读者在打开的书旁昏昏欲睡,这样的形象老幼皆有。这些场景在上百年前已然入画,这些画面所捕捉到的瞬间仍能与我们产生关联。”(前言,第1页)这就是该书的第一核心主题:以阅读者为中心的图像阅读史。在这里读者可以围绕着书籍与阅读行为,与修道院中的圣徒、宫廷里的抄书员、中世纪大学自治下的学者、心不在焉的课堂学生、街头的阅读者、家庭中的女性读者以及自以为真理在握的野蛮焚书者等相遇,还可以看到在阅读中的列夫·托尔斯泰(列宾创作)、克劳德·莫奈(雷诺阿创作)等文化名人。对于今天的读书人而言,所有这些阅读者仍然有可能与我们息息相关。

另外,“在肖像画和静物画中出现书籍也许带有象征意味,用以表达画面主角或赞助人的智慧、财富或虔诚。在印刷机普及和大规模生产之前,书籍被视为珍宝,其本身便是精美的艺术品。到了近期,随着书籍变得越来越便宜,甚至可以随手扔掉,艺术家将书籍用作艺术创作的原材料——将封面、书页,甚至整本书用在油画、素描、雕塑以及装置作品中”(同上)。从在画面上描绘书籍的象征意味到直接以书籍作为创作的物质媒介,这是该书的另一个主题:以书籍为核心的阅读史与物质文化史,被禁读和被焚烧的书籍是这一主题中令人痛心的悲剧与事件。

作者撰写的“前言”、专论“阅读艺术”以及书中附在一些作品图像下方的阐释文字基本上就是以图像为解读对象,围绕着阅读者与书籍这两个主题进行阐释,从学科研究的角度来看就是以图像作为基本史料来研究阅读文化史与书籍史。很显然,这些艺术中的“阅读者”与书籍的图像不仅可以作为“证史”的史料,它们本身就是阅读史、书籍史的历史研究的对象并且具有自己的主体性;应该说这些图像本身就是历史。

以一幅作品为例。创作于十七世纪的油画《小贩》(作者不详,法国画派),画面中的流动书贩身上挂着一个装满廉价书籍和印刷小册子的篮子,手里举着、头上夹着最新的出版物(258页)。这种书贩子是1600年至1850年间在欧洲乡村地区常见的流行印刷品最重要的经销商,畅销故事书、时评、政治和宗教小册子、年历、歌本等都经他们之手以最快的速度分销到各地。特里格特别指出,“英国和荷兰的创业型出版商极其依赖流动小贩在社区兜售他们的商品,因为他们难以接触城镇里的老牌书商。同时,小贩还有助于传播革命思想。因此,他们越来越受到当权者的怀疑,当权者试图对他们的行为加以管制,有时甚至压制他们的活动。”(同上)法国学者罗朗斯·丰丹(Laurence Fontaine)的《欧洲商贩史》(殷亚迪译,北京大学出版社,2011年)也谈到了类似的商贩在底层社会传播亚文化的政治性意义,1788年有一名法国公务员在给巴黎警官的信中建议要对这些人进行严厉审查(183-184页)。这与历史学家罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)和丹尼尔·罗什(Daniel Roche)在《印刷中的革命:1775-1800年的法国出版业》(Revolution in Print: The Press in France,1775-1800,1989)中关于同时期的法国印刷与出版史的研究结论也是一致的,说明了这些图像史料的重要意义。达恩顿指出,“历史学者通常认为印刷品是对已经发生的事件的一种记录,而忽视了印刷品伴随事件一起发生,本身就是事件的一部分。”(《印刷中的革命:1775-1800年的法国出版业》,汪珍珠译,上海教育出版社, 2022年,导论,第1页)这同样可以说明这幅创作于当时历史语境中的《小贩》图像本身就是历史的一部分。

在这些阅读者图像中,阅读什么是一个重要问题。特里格告诉我们,在文艺复兴时期的肖像画中,古典作家的作品经常出现在人文主义学者的手中(第5页)。我们知道“人文主义”这个概念最早来自公元前一世纪罗马政治家、修辞学家西塞罗(Marcus Tullius Cicero)所用的概念,拉丁文的humanitas。西塞罗所依据的是公元前五世纪到前四世纪古希腊人关于“全面教育”(希腊文enkyklia paedeia)的观念,古希腊人认为教育可以使人具有人性、个性和优越性,教育是发扬人性的品质的途径。在十五世纪末,意大利学生就以umanista(即英文的humanist)称呼教古典语言和文学的教师。瑞士历史学家雅各布·布克哈特(J.C.Burckhardt,1818-1897)在1860年出版的经典著作《意大利文艺复兴时期的文化》中把“人文主义”一词用于与古典学问的复活有关的新态度和新信念;二十世纪有历史学家认为,这种用法意指强调古希腊、古罗马著作中的人的价值,并以此表示对文科的热爱,或对最能表达人的尊严的学科的热爱(参阅伯恩斯等《世界文明史》,商务印书馆,1987年,第二卷,119页)。这些都很能说明在意大利文艺复兴时期人文主义学者的肖像画中出现古典作家著作是非常重要的图像史料。例如,贝纳迪诺·劳齐(1460-1540年)描绘了卡皮王子阿尔贝托·皮奥手持维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》的情景(19页)。另外,在阿尼奥洛·布龙奇诺(1503-1572年)所作的乌戈利诺·马尔泰利肖像画中,这位佛罗伦萨贵族指着荷马《伊利亚特》里的一个段落(249页)。他的知识分子身份通过部分可见的维吉尔作品和他左手所拿的一本当代诗人彼得罗·本博的十四行诗集得到了进一步的强调,而本博助推了人们对彼得拉克的作品重新产生兴趣(第5页)。

早在1930年代,法国文学批评家、《法兰西文学史》杂志主编丹尼埃尔·莫尔内(Daniel Mornet,1878-1954)在他的名著《法国革命的思想起源》(Les Origines Intellectuelles de la Revolution Francaise 1715-1787,1933)中就强调要认真研究十八世纪的法国人在阅读什么的问题,并以此为起点探讨法国大革命的思想起源。达恩顿认为“他的问题启发了后来的一系列研究,这些研究进行了四分之三世纪之久,尝试确认法国人在旧政权统治时期都阅读哪些文学作品”(罗伯特·达恩顿《法国大革命前的畅销禁书》,郑国强译,华东师范大学出版社,2011年,第1-2页)。可以说,在何种历史语境中的什么人“在阅读什么”这样的问题不仅是阅读史而且更是文化史和思想史研究的重要议题。尤其重要的是,这些关于“正在阅读什么”的图像在被今人观看、研究之前,首先是被当时的观众在他们所处的文化语境中观看、认识和理解的,在古今观者之间必然存在着“视差”。因此,图像中的书籍往往是研究中的难点——不仅要看出是什么书籍,更要知道这些书籍在当时观众眼中意味着什么。例如,在荷兰画家扬·达维茨·德·海姆(1606-1684年)创作于1628年的油画《静物书籍》(138页)中,桌子上一堆散乱摆放的破旧文献体现了知识的瞬息万变。其中一些书名清晰可辨,包括一本破旧的赫布兰德·布雷德罗的戏剧《罗德里克和阿方萨斯》(约1611年),主题便是关于命运。“受过教育的观者识得这些手稿,能够立刻领会它所传达的意义,即提醒人们世俗研究终究是徒劳的,以及万物的短暂性。”(第7页)

更复杂的是作品中的书籍虽然没有明示,但是在作者的创作动机中却是指向具体书籍和阅读行为的具体涵义。德国雕塑家恩斯特·巴拉赫(1870-1938年)创作于1932年的《正在看书的修道士》(之三, 橡木雕刻)表现的是两个坐着的男子注视着膝上一本打开的书而陷入沉思。巴拉赫是一位坚定的和平主义者,他的作品充满精神性,常常借用与基督教历史有关的意象和母题。特里格认为“这件雕塑作品中的书籍可能是《圣经》,书名不明朗是有意为之。此处阅读共享的意象更加明确表达了社区赋权的含义。纳粹党极力想要削弱基督教对德国社会的影响,因此反对巴拉赫雕塑中所表达的精神。此类雕塑作品挑战了希特勒的自传《我的奋斗》(1925年)”(65页)。特里格看起来力图揭示作者希望传达的创作意图,但似乎论述得还不够充分,只谈到《我的奋斗》后来与《圣经》一样在德国民众的家中随处可见(同上)。在我看来,正是在这样的语境中,两位修道士正在阅读的这本书从外观上看就不可能是《我的奋斗》,而他们的沉思神情更是与希特勒极力煽动的狂热情绪相反。在纳粹思想专制的狂潮袭来之时,宣传图像中的“捧读”图式与显赫的书名往往成为一种表达忠诚的法西斯意识形态。而巴拉赫的这件作品显然是有意以另类、异质性的阅读形象反击狂热崇拜中的意识形态阅读。难怪在1937年包括这件作品在内的约四百件巴拉赫作品被纳粹党没收并被贴上“堕落艺术”的标签。

在对图像史料的解读中,对阅读者及正在被阅读的书的微观分析对于揭示作品主题也是很重要的。在伊斯门·约翰逊(1824-1906年)创作的《上帝是我的牧羊人》(1863年,木板油画)中,一位非裔美国人坐在厨房灶台旁的凳子上读《圣经》。当时是美国内战期间,废奴主义者在他们的废奴运动中经常援引《出埃及记》中摩西带领犹太人走出埃及的故事。这幅画的标题出自《诗篇》第二十三篇,但是特里格注意到《诗篇》出现在《圣经》的中间部分,而在画面上这个男子正在翻开阅读的是《圣经》的开头部分,因此判断他也许正在读《出埃及记》。那么,特里格实际上指出了这幅油画的双重主题:一是关于犹太人获得解放的故事在奴隶中引起了强烈共鸣,这是废奴主义运动的真实情景;二是约翰逊希望表达一个更深刻的观念:自由不仅仅意味着身体上的解放,更需要通过接受教育才能使他们有能力以公民的身份参与废奴运动。但是奴隶的识字率非常低,甚至在南方一些地区奴隶接受教育是非法的,因此在十九世纪中期白人看到黑人阅读的情景会感到十分惊讶。因此“对于奴隶而言,只有获得阅读的权利才是真正得到解放”(197页)。令人感慨的是在阅读史上,“只有获得阅读的权利才是真正得到解放”这句话至今仍然发人深思。

说到了阅读的权利,当然想到在特里格这本书中非常突出的一个主题就是被禁止的阅读与被焚烧的书籍。在我们的图像记忆中,这个主题也不陌生。小时候看连环画《三毛流浪记》,记得有一幅画面是三毛偷空坐在楼梯上低头看书,被他的老板从后面猛然砸了一下后脑勺,接下来的画面就是一片漆黑。这是很有表现力和象征性的被禁止的阅读。还有就是左翼美术家符罗飞于1948年创作的《检查》(纸本墨笔),一个头戴钢盔、皮带上挂着炸弹的军警正在书店(书房?)翻看一本书,画面上的氛围极为压抑,深刻地揭示了在查禁书背后的意识形态暴力性。比利时肖像画家卡雷尔·奥姆斯(1845-1900年)在十九世纪创作的《阅读禁书》(1876年,布面油画)很好地揭示了专制势力如何以暴力迫害禁止阅读“违法书籍”的主题。在画面上,正在阅读的父亲和女儿惊恐地抬起头紧盯着某个方向;他从椅子上转过头,而女儿则慌忙地合上正在阅读的书本。这幅画是以十六世纪或十七世纪的历史为背景,当时低地国家的新教徒会因阅读白话文版《圣经》而遭到罗马天主教教会为了维护自己在教义事务上的权威性而施行的迫害。这对偷偷阅读《圣经》的父女若被抓到,将面临死刑。在奥姆斯创作这幅画时,新教徒仍是受迫害的少数群体,他的作品显然是以古喻今。结果这幅画影响了很多艺术家,他们制作了仿制品并在改革派教堂里展出;这幅画还以版画的形式广为传播,出现在全国很多家庭中(114页)。

焚烧书籍是思想专制势力为了维护统治必然采取的极端行为,在该书中有不少这样的图像。公元四世纪,康斯坦丁大帝下令烧毁阿里乌斯的异端文书(285页);在《新约》中,圣保罗亲自监督焚烧他认为与基督教信仰相违背的书籍(286页);圣多明我也相信焚书是“火的审判”的一部分,据称,他的著作抵抗了火焰,而异教的书籍被烧成灰烬(287页)。1933年春,在纳粹德国的全国性“反非德精神行动”中,那些被视为威胁纳粹极权统治的书籍在德国各地被公开焚烧。被焚烧的书籍中包括犹太教徒、基督教徒、社会主义者及共产主义作家的作品,禁书作家包括海因里希·曼、恩斯特·格莱塞、埃里克·克斯特纳、罗萨·卢森堡以及奥古斯特·贝贝尔。我们还知道,斯特凡·茨威格也是黑名单上的作家,他写信给罗曼·罗兰说5月10日是光荣的一天,因为他的书在柏林的劈柴堆上被焚烧了,就在他曾经作过报告的那个大学前面。著名戏剧家贝托尔特·布莱希特在1938年写的诗歌《当独裁政权下令》中表现得更为精彩:“当独裁政权下令,公开焚烧内容可耻的书籍……最好的诗人,正读着焚烧名单,/ 震怒地发现,他的书被遗忘。/ 他冲到书桌边,火速给当权者写一封信。/ 烧了我!他振笔疾书地写:烧了我!/ 不要这样对我!不要留下我一个!/ 我在书中写的不都一直是事实吗?/ 现在你们对待我却像我是骗子!/ 我命令你们:/ 烧了我!”(福尔克尔·魏德曼《焚书之书》,宋淑明译,中信出版社,2017年,290-291页)

以色列艺术家米夏·乌尔曼(生于1939年)的作品《图书馆》(1995年,水泥、玻璃、灯光)是在当今柏林的贝贝尔广场——纳粹焚书事件发生的地方——建立了一座空无一书的地下图书馆。与图书馆一起的还有一块纪念碑,上面刻有海因里希·海涅1821年的戏剧《阿尔曼索尔》中的名句:“这只是拉开了序幕:他们焚书之地,最终也会焚人。”(291页)海涅的警句和乌尔曼的作品都提醒人们:书的毁灭与人的毁灭有着不可分割的联系。那座空无一书的图书馆是阅读史和人类文明史最恐怖的梦魇。

与空无一书的图书馆相反的是以巨量的被禁或被审查的书籍打造的一座象征着自由与民主的历史建筑,这就是玛尔塔·米努金(生于1943年)先后两次创作的《书籍砌成的帕台农神庙》(1983 / 2017年,金属脚手架、书籍、塑料)。这座与原建筑大小一致的帕台农神庙复制品竟然是以成千上万册经过审查的被包裹在塑料中的书籍挂在庞大的钢铁结构上打造而成的。为什么要选择这座雅典卫城的神庙作为原型?“在米努金看来,雅典卫城的这座古希腊神庙是与世界上第一个民主制国家的政治理念息息相关的有力象征。这些由公众捐赠的书籍在不同的时期、在世界的不同地方均被列为禁书。”(273页)这些禁书的作者包括贝托尔特·布莱希特、阿尔贝特·爱因斯坦、安妮·弗兰克、弗朗茨·卡夫卡、哈珀·李、卡尔·马克思、乔治·奥威尔、马克·吐温、列夫·托尔斯泰及萨尔曼·拉什迪等。米努金1983年在她的家乡布宜诺斯艾利斯第一次创作了这件作品,当时她指向的是阿根廷军事独裁的主题。在2007年,她将这座纪念民主和自由言论的书籍神庙建在了世界上最古老的公共博物馆、曾经的卡塞尔城市图书馆——弗里德里希博物馆前面,因为1933年纳粹党人就在这个地方焚烧书籍。毫无疑问,这两座书籍神殿的确具有强烈抗议的象征性意义。

阿吉巴·本·约瑟(约40-135年)说过,“书页在燃烧,文字却在自由飞舞。”(282页)紧挨着这句话的是迈克尔·沃尔格穆特在1493年创作的《在亚历山大图书馆焚书》(套色木刻),画面上正在熊熊烈火中被焚烧的书籍却完好无缺,似乎象征着书籍和人类自由阅读的不屈精神。

书房中的作者 摄影、后期制作

人与书 李公明 作 2024年