国博馆刊|光绪《江西通志》编纂过程中的事权更替

- 每日生活

- 2024-09-25 10:29:25

- 23

引言

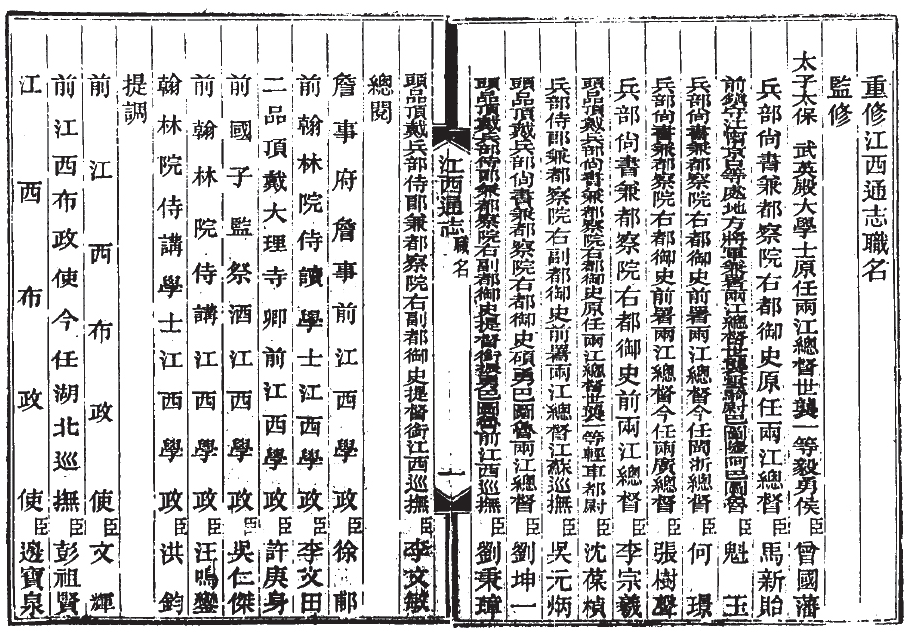

光绪《江西通志》(下文简称《通志》,图一)是方志史上的一代名志,梁启超曾评价其“斐然可列著作之林”。该志开修于同治八年(1869年),成稿于光绪五年(1879年),刻成于光绪七年(1881年),前后共历12年,是为咸同兵燹后江西最重要的文化工程,具有重要的文献价值。《通志》也是晚清名臣、湘军要员刘坤一在江西巡抚任上推行的一项最重要的文化工程。

图一 刘坤一等监修光绪七年版《江西通志》书影

作为史料,《通志》早已为方志学家和史家所熟知。方志学家关注该志本身作为方志学研究对象的独特价值,例如其方志思想、体例变迁,以及对现今修志工作的启发。随着区域社会史和社会文化史等史学理论的普及,更多学者开始探讨方志在历史上的多维面相。就江西地方志的微观研究而言,学者谢宏维的视角最值得重视。他用地方文献分析和区域社会史结合的视角,将万载县方志的编纂史置于具体的时空背景中进行考察,以方志文本展现地方权力关系,又揭示文本的编纂过程如何受到地方权力关系的影响。这一研究思路在视角和方法上皆有突破,至今仍极具参考价值。尹慧琼遵循其师谢宏维的路径,将方志视作一种展示地方权力关系的文本,观察到咸同兵燹之后的江西修志过程中重视兵事记载、绅权进一步彰显等重要历史现象。然而,尹慧琼的论述重点在于数量众多的县志,对督抚“监修”的《通志》反而着墨不多。这是由于作者的视点聚焦于江西的“区域社会研究”所致,正如她本人所言,“通志与府志纂修人员中地方绅士占的比重很小,尽管他们也是地方精英,但与官员相比,他们的身份地位还是略逊一筹,因而在通志与府志纂修中,他们很难获得参与契机。”是故《通志》这一个案在区域社会史研究者眼中的吸引力较小也便不难理解。然而,谢、尹师徒所提供的宝贵视角,又不禁提示后来者继续追问,由巡抚刘坤一直管的《通志》揭示了何种权力关系,又是何种权力关系影响了《通志》的编纂呢?

要解答这些疑问,既要注意江西“区域社会”中的权力关系,又要体察晚清的政治生态和央地之间的权力关系。《通志》编纂的特殊性在于,项目发动者为巡抚,而非中央。参与人员也极为复杂,久负地望的状元士绅刘绎、代表中央的名士学政李文田、性格孤峻的失意文人赵之谦等人都借由《通志》而登台亮相,以之为权力试探和争斗的场域。本文以“《通志》编纂过程中的事权更替”为视点,从刘坤一推动这一文化工程的人事布局出发,梳理以上各人的具体作为,以此来探讨背后复杂的央地间与区域内的权力关系。

编纂过程中的主要业务承担者赵之谦是著名书画家、篆刻家,在艺术史上占有重要地位。他的生平也极受艺术史家们的关注,他与《通志》的关系反复出现在艺术史和相关传记中。更重要的是,近年来大量与他有关的文献材料由邹涛、戴家妙、李文君等学者陆续披露,使本研究成为可能。

刘坤一、刘绎的合作与破裂

同治四年(1865年),刘坤一任江西巡抚。战乱之后的江西,暴动和教案迭出,经济凋敝,刘坤一面临的局面并不轻松。在安谧地方、抵御列强、团结士绅以完成协饷任务的强烈需求下,刘坤一在抚赣期间实施了许多稳定人心的举措,其中便包括纂修《通志》。同治八年(1869年)十一月初五日,刘坤一设立续修通志总局(简称“通志局”)。九年(1870年)三月二十八日,他将开局修志之事具折上奏。

刘坤一的上官、湘军主帅曾国藩随即表示支持,“江右省志已阅百数十年,亟应续行修订。鄙人前在江南,亦曾议续修通志。量移畿辅,未及开办,殊为阙然。”曾国藩的表态,可看成是湘军集团的整体意见。甫一平定太平军,曾国藩便发起纂修述录“湘军本末”的《湘军志》。从此,在湘军要员任职之地,几乎无处不修新志,曾国荃、左宗棠、曾纪泽等人都为之投入巨大精力。与倡导设立官书局、刊刻善本典籍以“恢复、重建文化秩序”的思路一脉相承,他们也将修志看作是“保护地方文献”“以忠义改造乡土”的稳定人心之大业,亦是其施政与自身形象构建的重要一环。

最关键的是,设局刊书与设局修志是湘军督抚们在“中央权威日渐削弱”的局面下自发倡议的,并非“奉旨而作”。最典型的是金陵书局,它最早由曾国藩于同治二年(1863年)开设,直到同治六年(1867年)才由江苏学政鲍源深奏报给朝廷。朝廷认可之后,各地“纷纷奏设书局”,“官书局的大规模兴办肇始于此”。这一情形在清朝前、中期是不可想象的。在中央权威缺位于地方之际,湘军督抚不失时机地填补了这一生态位。

清朝前、中期地方修志的潮流都是随着中央政府的指示而涌动的。有清一代,清廷曾有过三次倡修《一统志》之议,为了积累素材而要求各省编纂通志,为修通志又要求省内各府、州、县纂修方志,形成由中央主导的环环相扣的系统工程。然而,同治、光绪年间的修志热潮却由湘军督抚发起,“曾国藩幕府成员所主持或参与修纂的方志有百部之多”。具体到《通志》而言,刘坤一于同治八年十一月初五日设立通志局,但却在五个月后才奏报朝廷。清廷不以为意,这显示了朝廷的默许态度。《通志》的纂修从属于湘军集团整体的修志风潮,体现了他们将权力触角伸向文化高地的试探。

尹慧琼根据刘坤一的奏报总结了他推动纂修《通志》的四个原因:第一,上次修志成书距今已经140余年,理当续修;第二,咸同兵燹,致使公私文籍丧失,修志可保存文献;第三,国家“标榜中兴、复倡文化之业、凝聚地方力量、树立地方社会秩序”的政治导向;第四,刘坤一的个人利益诉求,他倡议修志“一定程度上也是获得了记录自身功绩的机会”。这一总结兼具公私,可谓精当。不过,这一举动更反映了湘军集团的整体利益诉求,正如刘坤一自陈,“军务之始终,……均须撰述昭示来兹”。湘军战绩始终是本次修志的第一要务,也是理解刘坤一处理修志事权的最重要背景。

既然要开局修志,那便要考虑如何推进业务。志局方开,困难重重,“乱后文献稍即凌夷,此间《通志》一役,无人无财,事重难举”。在此情况下,刘坤一首先与江西士绅展开合作,“与官绅熟商,佥谓必不可缓”。一方面,出于采访资料、筹集经费等业务需要,地方士绅的配合不可或缺。吸纳士绅,既是修志传统,也是题中应有之义。另一方面,咸同兵燹后,绅权崛起,地方士绅的话语权和影响力远超以往,在许多事务上取代了官府的作用。另外,清朝前、中期的修志督抚中,许多人本身便兼具学者身份,并拥有自己的学术班底。刘坤一仅仅出身生员,靠军功起家,夹袋之中亦无此等人才。

开局伊始,刘坤一便延请了三位江西名士——状元刘绎、进士李联琇、探花帅方蔚作为“总纂”,主持通志局的业务工作。此三人科名最甚,皆出自地方大族,在战乱期间都与湘军有过交往。其中,刘绎是获得正式任命的江西团练大臣,曾与曾国藩配合作战,“有同舟共济之谊”。刘坤一聘请他们为“总纂”,既是湘军集团与江西士绅合作的延续,也不失为一种酬庸。

三位总纂之中,李联琇志不在此,帅方蔚过早离世,于是修志初期刘绎便成为唯一活跃的“总纂”,具体业务则由各地士绅以“分修”名义把持。刘绎,生于嘉庆元年(1796年),40岁中状元后授翰林院修撰,入值南书房。道光十七年(1837年)出督山东学政,不久乞归故里。此后数十年一直居于赣省,经营地方人脉,根基深厚。他在青原、白鹭洲等书院讲学,“门弟子……不下数千人”。在他的家乡永丰县境内,“自刘状元祖孙父子把持二十余年,县官如狗,百姓如虎,久不成事。状元并有永丰地方本可无须有官之说,以为美谭”。绅权足可与官府相颉颃。刘绎将这一作风延续到了通志局,于是《通志》的纂修便成为地方士绅的角力场。例如,刘绎曾阻止通志局为与他本人不和的分修朱航立传,还试图阻止另一名分修熊松之的家谱入志,显示了方志文本的编辑已成为各家族之间清理恩怨与角逐利益的场域。这一局面,不利于修志工作的推进。

更令刘坤一无法忍受的是,江西士绅的工作态度和工作能力皆不足以信任。通志局内,“八股先生岿然上坐,狂诞悖谬,海内仅见。……微窥其旨,又以得钱而延时日为主,以志为名而已”,刘绎“体段较督抚更倨”,所刻目录凡例“不通之极”。为了提高效率,刘坤一将董理通志局的行政权力从兼任的布政使、按察使两司手中卸下,改为委派道员专门“驻局提调”。但问题显然更多出现在士绅而非官员身上。江西士绅还在刘坤一最为重视的《武事志》上出现纰漏,以至于后来刘坤一不得不令赵之谦改纂。据赵之谦禀报:

原本误之大者在擅改谕旨,颠倒事实。至于信手掇拾,聊以塞责,全志皆然,未便深论。良由该分修书生结习,不谙政务,文移公牍,素未寓目,故案卷具存,无能引用。又依夏令《粤氛纪事》为蓝本,随钞数条,以省笔墨。不知《纪事》所载,半属难信,又与奏案不符。

江西士绅的表现与刘坤一修志的根本目的相悖。同治十一年(1872年)冬,刘坤一决意“撤局”,将主事的江西士绅尽数摒弃,“仅留状元一名。”改而延请浙江学者赵之谦入局。同治十二年(1873年),责成赵之谦专办。同治十三年(1874年)春,将通志局的办公地点移至曾文正祠,命赵之谦以“编辑”之名总司其事。这一选址安排,昭示了修志与湘军集团的关联,也是刘坤一急切心情的外化表现。

李文田的试探与刘坤一的反应

同治九年八月一日,李文田得放江西学政。学政一职,由中央派驻直省,主管生员考试及文教事务,与地方督抚“互为敌体”,是皇权制衡督抚、控御地方的重要制度手段。咸同兵燹令该制衡机制趋于失效,现今太平军已然平定,学政一职重新被期待实现整顿文教和制衡督抚的双重价值。

李文田所面临的首要问题是如何打开局面,为此他向好友潘祖荫倾诉:“此间布置,尚无眉目,士习颇称难治。拟守萧何成法,不敢更张。或坐一半年间士论稍孚,从奖劝一路整顿。若为其所轻,则相安已耳。进学香涛,退效颂阁,不识能践此语否?”

重点在于“进学香涛,退效颂阁”八字。张之洞号“香涛”、徐郙号“颂阁”,分别在同治六年得放湖北和江西学政。张之洞在任上大力经营,政绩斐然。以“学香涛”为“进”,就是指高调施政,以政绩培植名望。而徐郙督学之时,除常规的案临取士之外,默默无闻。所谓“退效颂阁”,便是效仿徐郙,蛰伏任上,不出风头。作为一名深谙仕途的官僚,李文田虽以“学香涛”为“进”,但也颇为谨慎。若要有所动作,也需等到“士论稍孚”之际,并且只能“从奖劝一路整顿”。

然而,期待中的“士论稍孚”之际并未到来,“士论责望过奢,……侧目者相望直庐。同事日肆蜚语,忧馋畏讥,日在忧患”。在此情况下,李文田决意进行一次“奖劝”的尝试。此时江西最重要的学术工程是《通志》,学政挂名“总阅”,这让李文田找到了“奖劝”的目标。

首先,李文田向外界表达出对《通志》的重视,例如他将“江西通志本末考”作为在南昌举行观风考试的题目。其次便是寻找“奖劝”的对象,刘绎的学生尹继隆进入他的法眼。

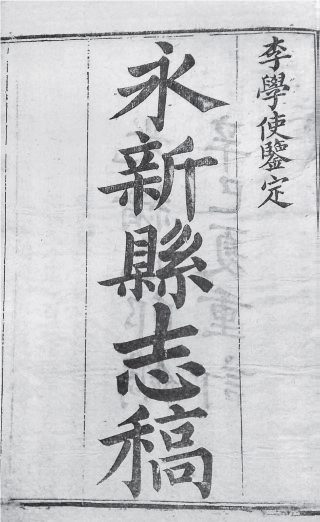

尹继隆,永新县附贡生,出身于江西的修志世家,以师事刘绎。据他自述,其父尹江曾在道光年间主纂《永新县志》,因故稿成未刊,于是他子承父业,还奉永新县令之命主持纂修该县新志。然而,因受到其他方志学者的倾轧以及政治靠山失势,不得已辞职居家,私纂《永新县志稿》。志稿成后,“前之谤毁者”欲强以三百金收购,新任知县又逼他上缴志稿。他因此被安置罪名,几乎丢掉生员功名,其书亦“待刊复不敢刊”。恰逢李文田摆出了重视修志的姿态,于是向李氏进呈《永新县志稿》,乞其“鉴定”,意即寻求政治庇护。李文田立即对其人其书大为揄扬,许为“史才”,评其书“深明史例”“洞合古人”,并将他的敌人批评为“不识体例之人”。故而尹继隆在私刊于光绪七年(1881年)的《永新县志稿》上,特加“李学使鉴定”五字于封面,并将李文田的批示公开于卷首,以显示自己归其庇佑(图二)。

图二 尹继隆等撰光绪七年版《永新县志稿》

介入这桩公案,正是李文田“奖劝”的一次尝试,也是他结好以刘绎为代表的江西士绅的具体表现。但是,这一举动给通志局里承担业务职责的赵之谦带来了困扰。赵氏在给友人的信札中直言不讳地对此事进行批评,他将尹继隆斥为“劣绅”,李文田“因地方上与彼不协,力图表扬,将尹继隆咨入书局,并将其志稿极力揄扬。……此人险鄙不可言,平素又不安分,中丞(按:即刘坤一)大不为然”。李文田为缓颊,将过错推脱给“协辑”程秉铦,言当时请他“细阅,彼言甚佳,故深信不疑云云”。赵之谦认为,李文田想要借此树立威信,取得学术话语权,于是“奖劝”深陷与地方官互控的尹继隆和揄扬颇有争议的志稿。刘坤一质疑尹氏人品,明确拒绝。这也意味着刘坤一在这场县级官绅互控中,明确支持了自己的下属永新县令一方。此后,赵之谦在刘坤一的支持下,又不顾情面地与李文田争辩四五天,才将尹继隆斥退。

李文田是著名学者,注重学术声誉,且性格谨慎,为人处世颇为神秘,在这一事件中,他却罕见地放下了矜持。也正是通过这次在通志局内的试探,他发现江西地方的权力关系过于复杂,无法利用江西“绅权素重”的特点来打开局面,进而重新树立学政一职的权威。真正掌握话语权的人物是巡抚刘坤一,赵之谦这位来自外省的失意文人在刘氏支持下,便能不顾其颜面地将与督抚“互为敌体”的学政的影响力排除于通志局之外。对于李文田而言,试探的目的已经达到,进退自如。此后李文田重回名士做派,安心“退效颂阁”,不再过问江西地方事务,醉心金石收藏。

刘坤一延赵之谦入局与“主客矛盾”

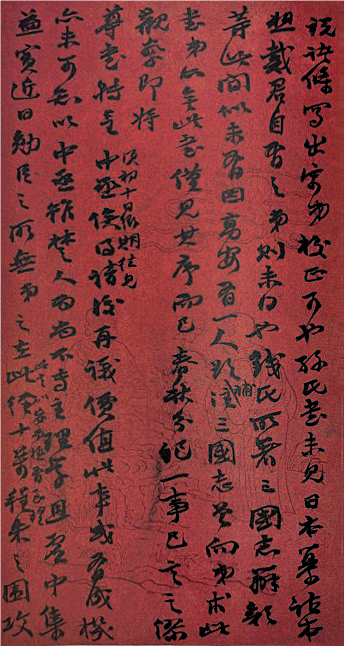

同治八年,屡试未第的赵之谦对科举心灰意冷,谋划捐官,“遂呈请分发江西”。同治十一年十一月初,抵达赣省。由于他是捐班县令,故而具体职务需待巡抚委派。刘坤一对他礼遇有加,“到省时即奉委志局”,“月薪三十六两,加饭菜六千,乃省中县班第一等差”。这对于经济困窘的赵之谦来说,不啻于雪中送炭。刘坤一延赵氏入局,是为同一时段的“撤局”做准备。赵氏因艺术才能蜚声京城,论名气冠绝赣省。他的论学宗旨崇尚实学,反对空谈性理,与江西士绅南辕北辙,却与刘坤一相契(图三)。最关键的是,赵氏来自浙江,与江西士绅毫无瓜葛。从这些条件来看,赵氏是在通志局内取代江西士绅、另立新章的不二人选。据邹涛分析,“赵之谦赴江西即是刘坤一所邀,或为潘祖荫所荐”。这一看法颇有见地,潘祖荫是赵之谦契友之中最有权势者,具备举荐的动机和能力。刘、赵二人一拍即合,赵之谦马上投身于修志业务。

图三 赵之谦致唐仁寿尺牍,谈及刘坤一“虽楚人,而尚不专主理学”,是可以相与论学之人,上海图书馆藏

虽经“撤局”,但名义上的“总纂”仍是刘绎,按照惯例,赵之谦还需避其锋芒,以上官之礼待刘绎。赵之谦曾目睹,同在通志馆供职的南昌府同知对在籍绅士刘绎极尽谄媚,“用手版称大人,自称卑职,以冀见美于绅士”的场景。同为中低层官员,赵氏颇有物伤其类的屈辱感,自叹“官非人做,不虚也”。虽然同治十二年刘坤一已责成赵氏专办修志事务,但直到次年春,赵之谦才获得以“编辑”名义主持大局的名分。刘绎、赵之谦二人的权责名实不符,立场扞格,导致通志局内爆发“主客矛盾”。据赵氏自陈,“上台(按:即指刘坤一)知遇不为不厚,而同寅之忌者更多,地方破靴党又不能不怨,所处局面不为不难”。

所谓“主”,便是以刘绎为首的江西士绅;所谓“客”,便是浙江学者赵之谦及其支持者刘坤一。通志局的业务骨干“协辑”和“分修”也多以本省和外省的籍贯分属不同阵营。最重要的三位“协辑”皆是赵之谦可以依赖的外省人,分别是浙江人王麟书、董沛和安徽人程秉铦,其中又以浙人为重。正如久官江西的顾家相所说,“时襄事者钱塘王松谿(麟书)、鄞董觉轩(沛)、嘉兴张公束(鸣珂),皆浙人也”。

初入通志局,赵之谦便发现刘绎等人所秉持的“目录、凡例,不通之极”。旧目中甚至还有“理学”一门,“于是各县志中皆有理学之儒,甚有强取唐人纳之理学者矣”。赵氏答应“专办”的前提,便是刘坤一允许他改正旧的目录、凡例。顾家相记述了刘坤一在《通志》体例之争中对赵氏的支持:

江西绅权素重。撝叔与总纂争持,几不能胜。幸忠诚(按:即刘坤一)专意信任撝叔,引谢氏《广西通志》为例,曰此固江西人所作,宜可则效。总纂不能屈,乃拱手受成。撝叔竟以编辑之名,全操笔削之任,所注意尤在《经政略》。

赵之谦自己也有“刘岘庄制府始改从谢蕴山中丞修《广西通志》旧例”的记载。将江西先贤、修志名臣谢启昆(字蕴山)引入讨论,体现了刘坤一高超的官僚手段,堪称老辣。从此刘绎失去通志局的事权。

赵之谦主持通志局之后,编纂宗旨为之一新,从修改体例至斟酌字词,几乎都有反覆。最值得注意的是刘、赵二人对武事的重视。刘坤一曾谕令赵氏改纂《武事志》,赵氏将修改的体例、思路详细回禀,与刘进行磋商。据赵氏自述,江西乃“客军民兵百战之地”,“用兵始末,实具在是,奏报文移,未尝断烂,别为一卷,以资考信。”虽将“客军”“民兵”并提,但显然“用兵始末”以“客军”为主。赵氏还着力增补旧志中的“武职”一门,“计文武职官已较旧志增多五六倍,事关朝廷设官分职,不敢因总纂(按:即刘绎)有增多为贵之讥即置诸不论之列也”。而他对于江西士绅极为重视的、表彰本省殉难者的《忠义录》却“例不备书”。两相比照,透露出赵之谦微妙的态度差异。

赵之谦自陈,“新通志自《沿革》《职官》《经政》诸篇,皆重为考订。其余一依原稿编入,无所增损”。后半部分未曾改纂,是由于“中丞不愿更张”。赵氏的支持者刘坤一早已于同治十三年十二月初五日(1875年1月12日)升任两江总督,此时的“中丞”为进士出身的陕西文人李文敏,即被赵氏称为“李糊涂”者也。他对《通志》的重视程度远不如刘坤一那么高,本人也与赵氏不甚投契,故而这般了结。

赵之谦在通志局竭尽全力,从同治十一年(1872年)冬入通志局开始,至光绪五年(1879年)成稿,“自早至暮无片刻闲”。他几乎是在江西士绅的谩骂声中度过整个修志生涯的,“众谤群疑,集矢无已”。七年坚持,辛苦万状。他能坚持下来的原因有三,一是他需要这笔每月六十两白银的薪水,放弃修志差事则意味着收入减半,“江西居亦大不易也”;二是修志已经成为“著述大业”,被学术界所认可,修志亦不失为一次留下学名的机会;三是刘坤一的完全信任和支持。

从后世的评价来看,光绪《江西通志》无疑获得了成功,赵之谦本人在方志学史上的成就也获得了承认。刘坤一延请赵氏主持编纂《通志》的过程展示了多维历史实相,一方面,《通志》为史书的一种,其编纂过程自然要遵循学术逻辑,非学术素养足够的学者不能成事;另一方面,方志又“是一种话语权力和文化资源,在实际的利益冲突和群体矛盾中发挥着重要的作用”。它是经由国家权力背书的锚定文本,更是表达权力关系的场域,谁来编纂、如何增删都是各方斗争的焦点。更何况,《通志》书成之时,例需上奏奉呈,请皇帝钦定。刘坤一延赵氏入局与《通志》的成书过程皆受权力各方的深刻影响,又是他们自己的一种权力表达。

余论

与清代前、中期江西三次纂修《通志》皆由清廷中央纂修《一统志》驱动的情形不同,光绪《江西通志》的纂修是在刚刚镇压太平军的特殊历史环境下进行的。在原战乱地区,中央无力掌握地方文化话语权。空缺出的生态位由镇压出力的湘军集团和日益壮大的地方绅权合谋占据。《通志》的设局纂修由湘军要员、江西巡抚刘坤一一手推动,属于湘军集团整体文化战略的一部分。《通志》是一部由国家最高权力背书的省级志书,刘坤一对这一文化工程极为重视,也期待利用该志实现记录自身功绩与申诉派系合法性的政治目的。以刘绎为代表的江西士绅则将之看作伸张绅权、收名获利,甚至排斥异己的机会。但二刘的合作很快就因双方的利益诉求、能力期待等方面的分歧而破裂。

作为中央直派、与督抚进行权力制衡的学政,李文田面临与前辈截然不同的局面,“此降彼升,学政平衡直省权力的制度用意寖失”。谨慎的李文田同时预想了“进”与“退”的两条路,并选中通志局作为从“奖劝”一路而“进”的试探。未曾想到,他对江西士绅的奖掖却遭到了获得刘坤一支持的浙江学者赵之谦的激烈反抗。此后,李文田以“退”的姿态度过了余下任期。李文田的举动依靠的是中央赋予的职官权力,背后也反映了中央重新攫取地方文化话语权的回流与失效,更显示了刘坤一对地方局面的掌控。

在发觉无法依靠江西士绅推进修志工作时,刘坤一引赵之谦入局,并对他进行了全面彻底的支持,包括与他磋商修志思路、为他配备了以浙江学者为主的外省助手,让他足以应付江西士绅的攻讦和修志业务的需要。赵之谦本是失意文人,从学术和经济方面来讲,都需要重视这份差使,加之性格孤峻,自有一股韧劲,最终还是勉力熬过了充斥着“主客矛盾”的七年修志生涯,为江西留下了一部在学术史上备受推崇的《通志》。

刘坤一所主持的《通志》编纂,经历了一场巨大的事权更替。这一过程体现了《通志》文本所拥有的两种属性:一是学术性,它是史书的一种形式,遵循着固有的学术逻辑;二是政治性,它是一种由国家权力背书、展示权力关系的文本。它与府、州、县志区别的地方在于,它除了展示地方内的权力关系,还展示央地间和全国性的权力关系。《通志》的编纂史,向我们展示了一幅“后太平天国时代”的“地方权力景观”,而该志的编纂史本身也由各种权力关系形塑而成。

对刘坤一来说,《江西通志》的顺利纂修也是他本人的巨大成功。首先,作为一名依靠军功上台的生员巡抚,他证明了自己有能力推动并完成重要的文化工程,而这不啻于通过了一场治理江西及日后治理两江的重要考验。其次,《通志》的纂修工作牵涉到各方利益相关者。通志馆的人事争斗,给刘坤一提供了一个观察各方利益诉求的机会。通过调控通志馆的人事安排,刘坤一也彰显了自身对于局面的掌控力。而最重要的是,《通志》的纂修始终未曾偏离刘坤一的基本思路,这保证了他本人与湘军集团在《通志》这一由国家最高权力背书的特殊文本中,构建和书写自身权力来源的合法性的政治诉求。

附记:本文在选题阶段受到复旦大学王维江教授的启发,在史料收集过程中得到李晓蓉女士、复旦大学肖瑶女士、南昌师范学院梁桂华副教授、我的父亲黄耀星先生的帮助,谨致谢忱!

(本文摘自《中国国家博物馆馆刊》2024年第8期,作者黄田[四川师范大学历史文化与旅游学院]。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)